近日,兰州大学泛第三极环境中心团队在 Microbial Ecology上发表了题为“The spatial dynamics of diazotrophs in the forefield of three Tibetan glaciers”的研究论文。该论文以青藏高原三条冰川的冰川前缘为研究对象,将 nifH 基因扩增子测序和定量PCR技术等分子生物学方法与土壤学研究方法相结合,探究了冰川前缘固氮微生物动态变化以及影响固氮微生物群落结构的环境因子,揭示了固氮微生物在冰川前缘早期生态系统发展中缓解氮限制的关键作用,为气候变化下的生物地球化学循环和生态系统稳定性提供了深刻见解。泛第三极环境中心2020级硕士研究生付梦豪第一作者,计慕侃教授为通讯作者。

冰川前缘是指在冰川退缩后暴露出的基岩,其会逐渐演替成新的陆地生态系统。在这种演替过程中,氮是微生物和植物生长活动的重要限制因素。这种氮限制可以被在冰川前缘定殖的固氮微生物逐渐缓解。因此,了解固氮菌的分布和演替模式对于揭示冰川前缘的群落动态至关重要。

研究方法

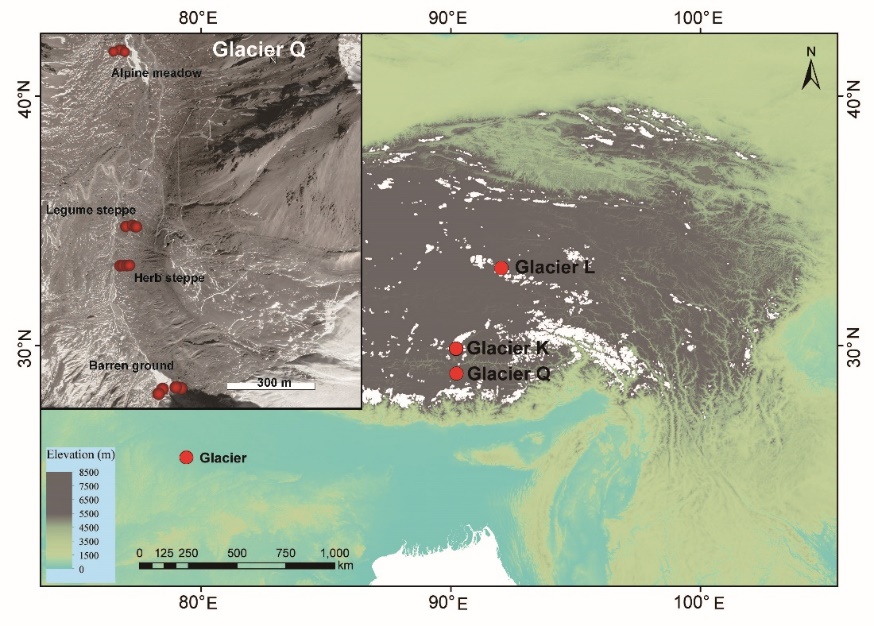

实验样品采集自青藏高原三条冰川前缘的表层土壤(0-10厘米,图1)。采样地点分别是:龙匣宰陇巴冰川、枪勇冰川和阔琼岗日冰川。龙匣宰陇巴冰川(冰川L)位于青藏高原中心,枪勇冰川(冰川Q)和阔琼岗日冰川(冰川K)位于西藏高原的南部。这三个冰川都在快速退缩,现场观测估计退缩速度每年都超过10米。

图1冰川及采样地点分布图

主要结果与讨论

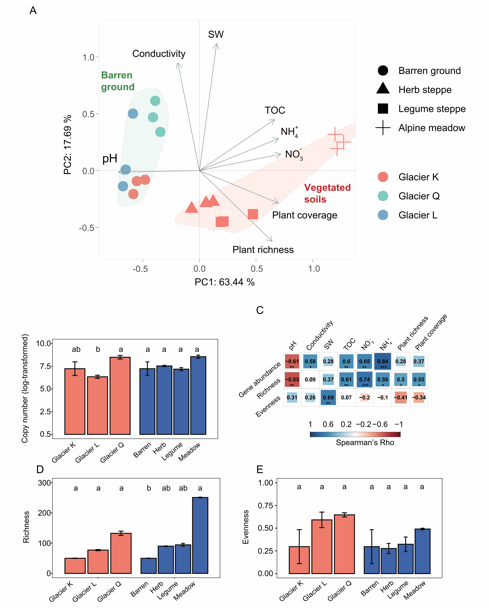

研究发现不同的冰川前缘裸地具有相似的环境因子,同一条冰川前缘的环境因子会随演替阶段发生变化(图2)。不同冰川前缘裸地样品中nifH基因丰度存在显著差异,但在冰川K的演替样带中,nifH基因丰度没有随演替发生变化。不同冰川前缘的裸地样品中nifH基因丰富度差异不显著,在冰川K的演替样带中,nifH基因丰富度随演替发生变化,草甸土壤中nifH基因丰富度显著高于裸地。

图2. A.冰川前缘土壤理化PCA分析B.冰川前缘土壤中nifH基因丰度C.nifH基因丰度、丰富度及均匀度与环境因子相关性分析D.冰川前缘土壤nifH基因丰富度E.冰川前缘土壤nifH基因均匀度

对青藏高原冰川前缘的固氮微生物进行物种注释,发现其属于133个属。在属水平上,所有样本中的固氮微生物群落主要由Bradyrhizobium(22.1%)、Desulfobulbus(9.8%)和Pelobacter(8.6%)为主(图3)。11个优势属(在所有样本中相对丰度>1%)的相对丰度在裸地和有植被土壤之间存在显著差异。

图3 A.冰川前缘土壤固氮微生物群落组成B.冰川前缘裸地和有植被土壤中优势固氮微生物在属水平的差异

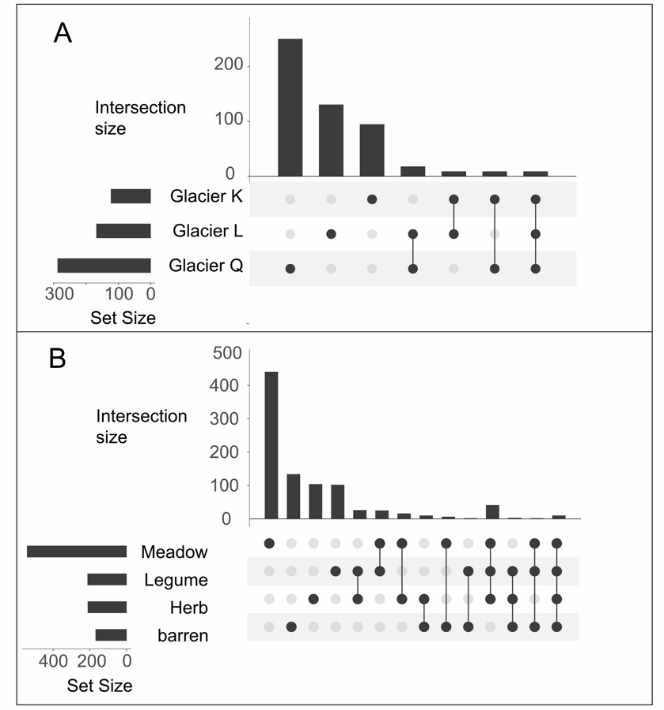

不同地区冰川的前缘之间共有的固氮微生物OTU非常少。在三个冰川前缘的裸地中,超过91%的OTUs是各个冰川特有的(图4)。在冰川K前缘的四个演替阶段中,85%的已识别OTUs是各个演替阶段特有的,而草甸土壤拥有比其他三个阶段更多的特有物种。

图4 A.不同冰川前缘土壤共有的nifH基因OTUsB.同一条冰川前缘不同演替阶段土壤共有的nifH基因OTUs

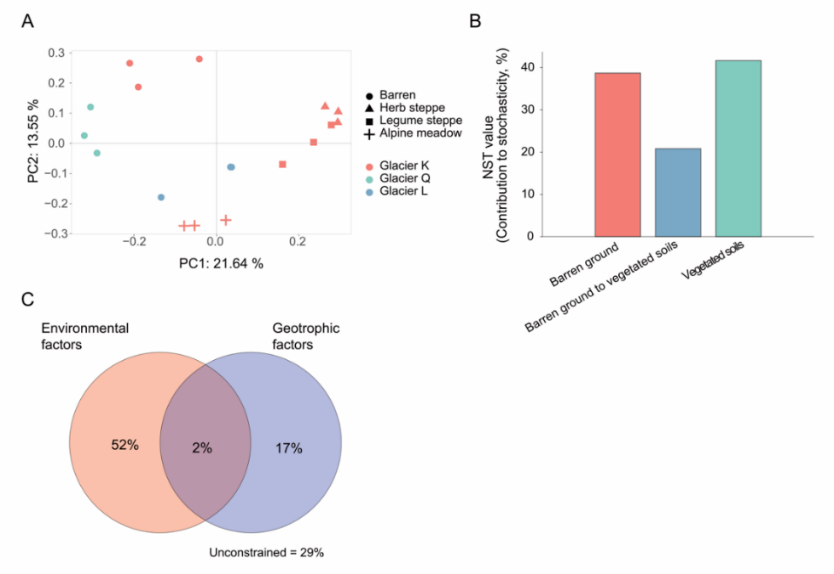

主成分分析揭示了不同冰川之间的固氮微生物差异以及植物定殖的影响(图5)。研究发现,冰川前缘整体受决定性过程控制。在从裸地到有植被覆盖的过程中,植物定殖起到很大作用,使得土壤的群落结构变化的NST值低于20%。当冰川前缘土壤有植被覆盖后,随机性过程贡献的比例增加,但依然以决定性过程为主。VPA分析显示,环境和地理空间因素解释了71%的群落变异。

图5 A.固氮微生物群落结构NMDS分析B.随机性过程相对贡献度C.环境和地理空间因素贡献度

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s00248-024-02460-6