兰州大学泛第三极环境中心、中科院青藏高原研究所刘勇勤研究员等在期刊Communications Earth & Environment发表了题为“Supraglacial and subglacial ecosystems contribute differently towards proglacial ecosystem communities in Kuoqionggangri Glacier, Tibetan Plateau”的研究论文。该论文系统研究了廓琼岗日冰川冰上、冰下和冰前生态系统的微生物群落,揭示了不同冰川生态系统微生物群落物种组成、多样性和稳定性的差异,发现冰上和冰下生态系统对冰前生态系统的贡献不同:冰上生态系统主要输出高丰度类群,更有助于冰前生态系统的微生物群落稳定,而冰下生态系统则释放出更为多样化的低丰度类群,从而增加了冰前生态系统的多样性。这一研究结果指示,在冰川加速消融的背景下,更多古老和稀有的微生物可能会随冰川融水向下游释放,这不仅有助于提高对全球变暖背景下冰川微生物多样性变化的理解,而且对预测它们的生态环境效应提供了有力支撑。青藏高原研究所博士研究生张志好为第一作者,刘勇勤研究员为论文通讯作者。

图形摘要

1.研究背景

冰川生态系统包括冰上、冰内、冰下和冰前等不同类型的生态系统,它们位于冰川的不同位置,在光照强度、氧气浓度和营养物质浓度等方面均存在差异。这些不同的环境条件塑造了各自独特的微生物群落,同时这些微生物也可能通过冰川融水在不同生态系统间扩散。随着全球气候变暖,青藏高原冰川加速消融,这将影响不同冰川生态系统的微生物群落以及生态系统间的连通性。因此,对不同冰川生态系统的微生物群落进行研究,有助于理解冰川生态系统的连通性和动态变化,有助于预测冰川对下游生态系统的影响。

2.研究方法

研究区域位于青藏高原南部的廓琼岗日冰川(图1)。研究人员采集了位于冰上(缩写:SUP)、冰下(SUB)和冰前(PRO)生态系统的7种生境样品,具体为:雪(Snow)、表面冰尘(SupC)、冰上径流(SupS)、冰下融水(SubM)、冰下沉积物(SubS)、冰前湖水(ProW)和沉积物(ProS)。

图1 廓琼岗日冰川不同生态系统采样位点示意图

3.结果与讨论

冰川不同生态系统、生境的群落组成和多样性差异。从冰上到冰下再到冰前,微生物群落发生了明显变化(图2)。群落多样性整体表现出上升的趋势,雪中微生物多样性最低,冰前湖沉积物微生物多样性最高。由于不同生境的水文连通性强弱存在差异,生境间群落结构存在显著差异。水文联通性较强的生境的微生物群落更相似,如冰上径流、冰下融水和冰前湖水。而水文连通性较弱的生境间群落结构差异较大,如表面冰尘、冰下和冰前湖沉积物。

图2不同冰川生境和生态系统间微生物群落多样性和结构差异

冰上、冰下对冰前生态系统的贡献差异。通过溯源分析,发现了冰上和冰下生态系统是冰前生态系统微生物多样性的主要来源(图3)。冰 上和冰下生态系统分别贡献了冰前湖水的微生物多样性的48%和40%。冰下生态系统贡献了冰前湖沉积物的微生物多样性的42%,而来自冰上的贡献很小。此外,冰上和冰下生态系统向下游输出的微生物类群不同,冰上生态系统主要输出高丰度的微生物类群,而冰下生态系统主要输出低丰度但是种类更加多样的类群。

图3 微生物溯源分析结果

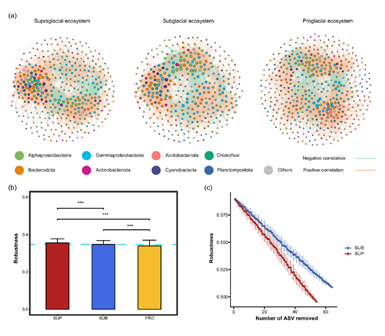

不同冰川生态系统群落稳定性差异。通过网络分析揭示了不同冰川生态系统的群落稳定性差异,解析了冰上和冰下对冰前微生物群落稳定性的影响(图4)。从冰上到冰下再到冰前,微生物互作网络的负相关增强,表明微生物间的竞争增强。网络鲁棒性结果表明,从冰上到冰下再到冰前,微生物群落的稳定性逐渐下降。此外,通过模拟生物灭绝,研究结果表明,冰上微生物对于维持冰前生态系统群落稳定性更加重要。

图4 不同冰川生态系统微生物网络互作分析结果

原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-024-01809-6