兰州大学泛第三极环境中心生物地球化学循环团队在期刊Applied Soil Ecology上发表了题为“Distinct contributions of microbial and plant residues to SOC during ecosystem primary succession in a Tibetan glacier foreland”的研究论文。该论文以青藏高原南部的廓琼岗日冰川前缘为例,基于传统的土壤学方法、生物标志物和宏组学技术探究土壤有机碳动态以及微生物和植物残体对土壤有机碳的贡献,揭示了土壤发育早期有机碳的积累和稳定过程,为气候变化背景下生态系统恢复过程中的碳固存机制提供了深入见解。

土壤是陆地生态系统中最大的碳库,其有机碳储量是植被和大气的2-3倍,因此,土壤有机碳(soil organic carbon, SOC)的微小变化会对全球气候产生巨大影响。土壤碳固存是将大气中的二氧化碳固定为有机碳储存在土壤中的过程,是缓解气候变暖的有效策略。为了实现有机碳在土壤中的长期储存,增强其在土壤中的留存能力比增强有机碳的积累能力更为重要。然而,土壤有机碳的积累和稳定过程非常复杂,涉及植物和微生物的相互作用。了解它们如何相互作用并驱动有机碳的长期储存,对于理解在气候变化下的SOC动态至关重要。

植物和微生物在SOC的积累中具有不同作用。植物作为主要生产者,其定殖作用通过将植物源碳沉积到土壤中,促进SOC积累;另外,植物源碳由于其本身的化学稳定性和物理化学保护作用而被认为是稳定SOC库的主要组分。与植物相比,微生物在SOC转化和稳定过程中的作用更为复杂。它们既可以作为生产者促进有机碳的积累,也可以作为分解者参与植物源有机碳的降解和转化。因此,植物和微生物之间的相互作用对SOC的积累与稳定至关重要。目前关于植物源碳和微生物源碳二者谁是稳定SOC库的主要组分仍存在很多争议。越来越多的研究表明,微生物源碳在稳定SOC库中发挥更重要的作用;但是,这一结论主要基于一些控制实验或者不同生态系统之间的对比研究,而自然连续的生态系统是否也存在这一规律还尚不明确。因此,探究微生物和植物如何相互作用并驱动连续演替过程中有机碳的稳定储存,将有助于揭示这一过程的机制,从而实现SOC的长期固存。

冰川前缘是指在冰川退缩后,暴露出的基岩逐渐演替成新的陆地生态系统,具有明显的时间序列。这一演替过程被认为是典型的初级演替过程,伴随SOC的积累,反映了土壤发育的初期阶段,且人为干扰较小。因此,冰川前缘为研究自然连续条件下SOC的积累和稳定机制提供了理想场所。本研究采集了青藏高原南部廓琼岗日冰川前缘三个连续演替阶段(裸地,杂草草地和豆科草地)的土壤样品。通过把氨基糖和木质素酚作为生物标志物示踪微生物和植物残体的动态,探究微生物和植物在SOC积累和稳定中的作用;此外,结合溶解性有机质(Dissolved organic matter, DOM)、酶活性以及宏基因组和宏转录组数据解释SOC动态。根据微生物和植物残体的稳定性不同,提出以下假设:1)微生物和植物残体在SOC积累和稳定过程中具有不同作用;2)DOM组分变化影响SOC积累过程;3)碳降解基因的差异表达导致微生物和植物残体的变化。这一研究为理解土壤发育初期SOC的积累和稳定机制提供了重要见解。

样品采集

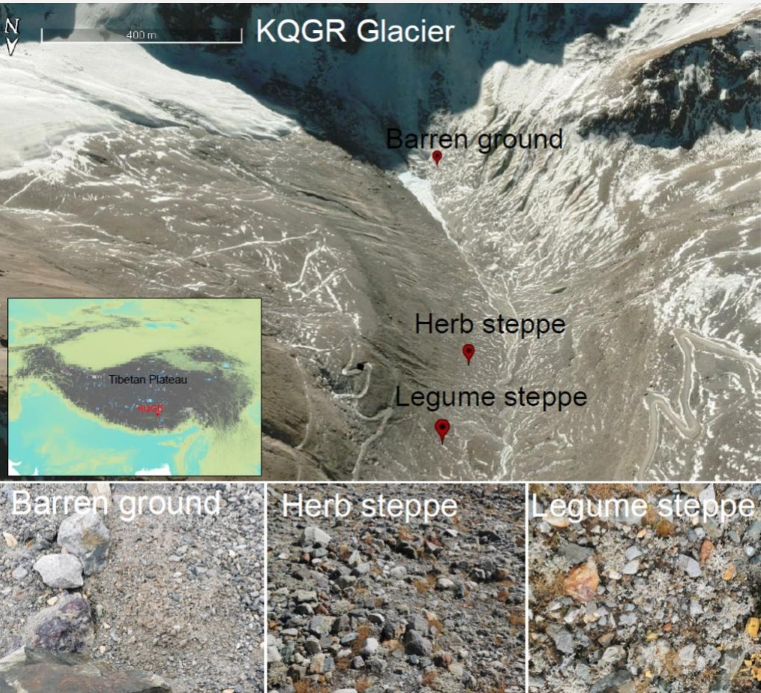

在青藏高原南部的廓琼岗日冰川前缘采集了三个不同的演替阶段的表层土壤样品(图1),并根据距离冰川末端距离和植被类型,分别将其命名为裸地(距离冰川末端3m)、杂草草地(距离冰川末端560m,主要植被为CarexmyosuroidesVill.)和豆科草地(距离冰川末端730m,主要植被为Oxytropisglacialis)。

图1.廓琼岗日冰川前缘采样点地图

主要结果及讨论

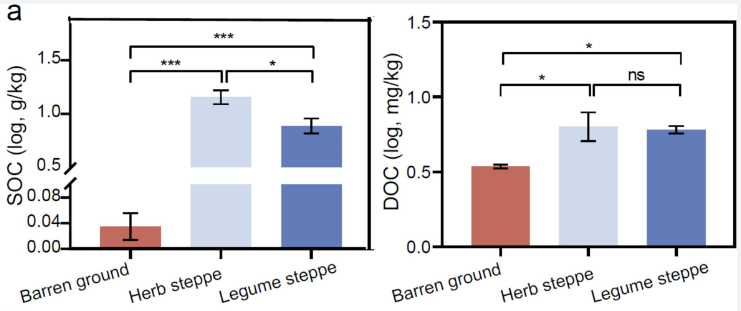

冰川前缘SOC积累是一个动态而非持续增加的过程。杂草的定殖显著增加了SOC,而豆科的定殖却显著降低了SOC但仍然高于裸地(图2),这与前人观察到冰川前缘演替过程中SOC持续积累的现象不一致。造成这种结果的差异主要是由于研究所关注的演替阶段不同,前人的研究主要关注大尺度的生态系统变化(如,从裸地到草原、灌木或森林),而本研究主要关注的是土壤发育初期植物定殖以及植物组成变化对SOC动态的影响。因此,冰川前缘SOC动态取决于生态系统演替阶段。

图2.SOC随生态系统演替的变化

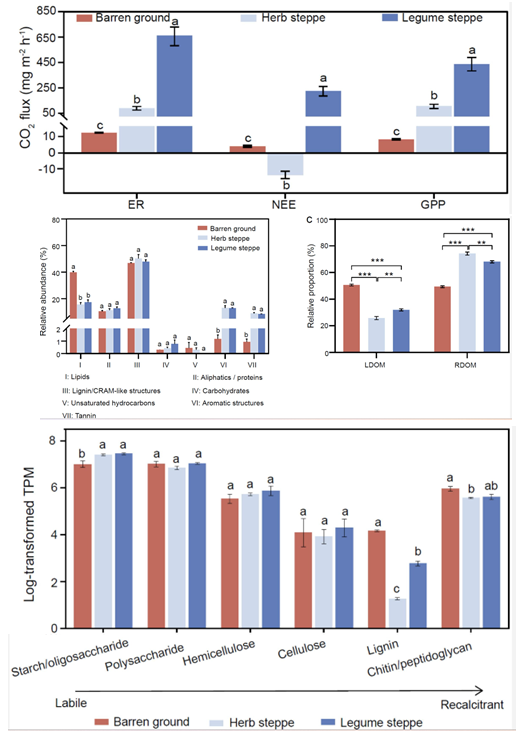

豆科植物发育导致易降解的溶解性有机质增加,生态系统呼吸增强进而介导土壤碳损失。从裸地到杂草草地的演替通过生态系统总初级生产力(GPP)的快速增加,生态系统转变为碳汇,导致SOC的快速积累(图3)。但当生态系统演替到以豆科为优势物种时,生态系统呼吸(ER)大幅增加,生态系统转为碳源,进而导致土壤碳损失。这主要是由于豆科草地中易降解DOM比例显著增加,且木质素降解基因相对表达活性显著增加,这导致土壤产生激发效应,生态系统呼吸增强。因此,冰川前缘豆科植物的发育增加了易降解有机质比例,产生激发效应,从而增强了生态系统呼吸,导致土壤碳损失。

图3.CO2通量、DOM组分以及碳降解基因相对表达量随生态系统演替变化

微生物残体负责SOC库的稳定性而植物残体负责SOC库的大小。微生物和植物残体是土壤稳定有机碳库的主要组分,二者分别用氨基糖和木质素酚来表征,并用氨基糖和木质素对SOC的总贡献反映SOC的稳定性。研究结果表明,随着冰川前缘生态系统演替,SOC的稳定性先降低后增加,表明豆科植物的发育虽然会降低SOC含量但是会增加SOC的稳定性(图4)。此外,只有微生物残体对SOC的贡献(AS-to-SOC)在豆科草地中显著高于杂草草地,而植物残体对SOC的贡献(Lignin phenols-to-SOC)没有显著变化。这表明SOC的稳定性更依赖于微生物残体而非植物残体。植物残体比微生物残体的稳定性弱,更易被微生物分解,转化为微生物源碳,因此在豆科植物的发育降低了土壤中植物残体的量。这一变化规律与SOC的变化规律一致,因此SOC库的大小主要依赖于植物残体的变化。

图4.微生物和植物残体量及其对SOC的贡献随生态系统演替的变化

结论

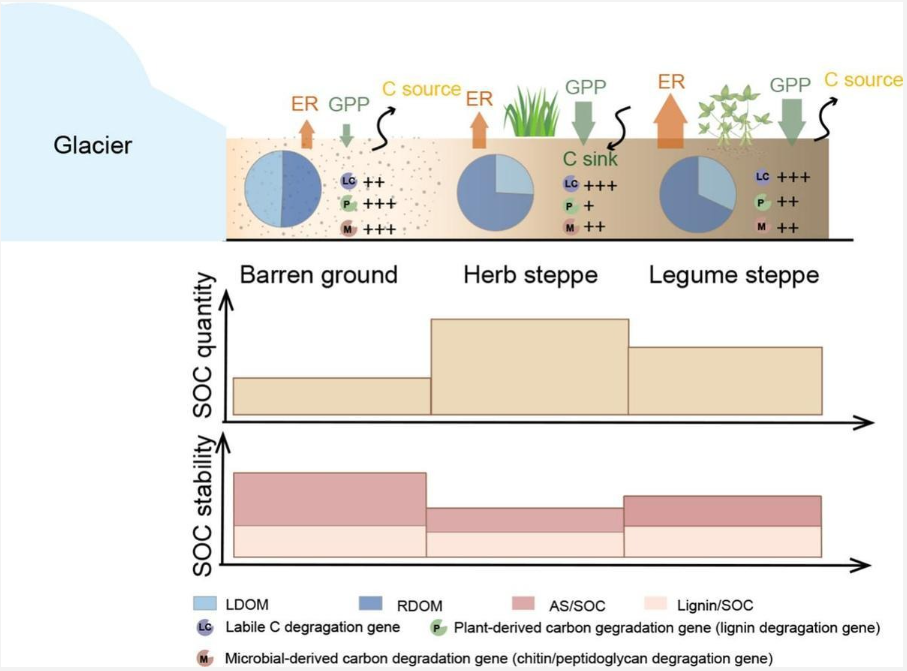

我们的结果表明,冰川前缘土壤有机碳的积累是动态的,并非一个持续积累的过程。由于生态系统演替过程中负责降解微生物残体的基因相对表达活性降低,导致微生物残体持续积累,稳定碳库不断增强。相比较而言,负责降解植物残体的基因相对表达活性先降低后增加,导致土壤中的植物残体在演替过程中先增加后降低,与SOC动态相关。此外,由于豆科植物分泌的易降解有机质,异养呼吸增强,导致植物源有机碳降解。因此,SOC的数量和持久性分别受到植物和微生物残体的影响。这一发现为早期土壤发育过程中有机碳的积累和稳定提供了新的见解,这在气候变化背景下至关重要。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2024.105675