近日,兰州大学泛第三极环境中心生物地球化学循环团队在期刊Information Geography上发表了题为“WISE: A spatially explicit carbon cycling model at the watershed scale”的研究论文。该论文由泛第三极环境中心刘军志教授担任第一作者和通讯作者。为实现更全面的碳收支评估,研究团队开发了一个空间显式的流域碳循环模型——WISE(Watershed-based Integrated Simulator for the Environment)。该模型为评估气候变化情景下的流域碳收支提供了有力工具,为实现碳中和目标提供科学支撑。

碳循环作为地球系统中的关键元素循环过程,是实现碳中和目标的科学基石。传统碳循环模型重点关注植被和土壤系统的垂向碳交换,而对陆地到水体的横向碳通量以及水体碳循环过程考虑不足。为弥补这一不足,团队新开发的WISE模型耦合了水文、土壤侵蚀、陆地碳循环和水体碳循环四大类核心过程,能够通过精细化刻画水文连通性来研究水流路径对碳循环的影响,对两个典型流域的模拟案例表明模型具有很高的模拟精度,可有力支撑流域尺度的碳收支核算。

研究方法

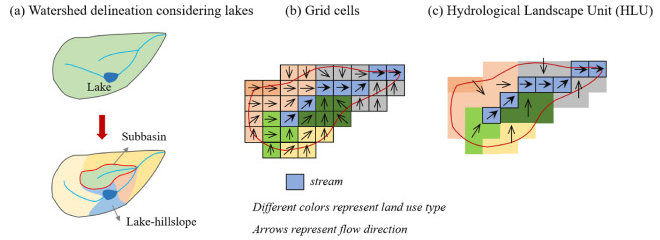

WISE模型采用空间显式框架(图1),模型使用湖泊/水库影响的子流域划分方法和考虑水流路径的基本模拟单元划分策略。通过准确刻画模拟单元的空间位置及其间的水文连通性,模型能够有效量化湖泊、水库、湿地等单元对水流的拦截与调蓄作用,显著提升了物质输移过程模拟的合理性与精度。

图1. WISE模型的空间显式框架

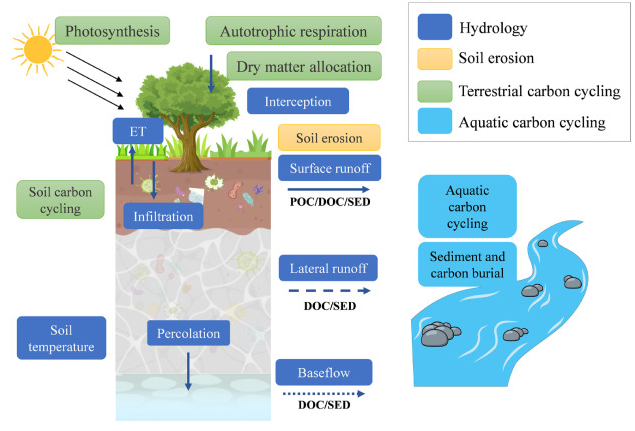

WISE模型有机整合了水文、土壤侵蚀、陆地碳循环和水体碳循环四大类过程,系统表达了陆地和水体碳循环所涉及的多要素、多过程。其中,水文过程决定降水的时空分配及地表径流与地下水流,控制水与碳的输移路径;土壤侵蚀过程使得土壤碳以颗粒有机碳形式转移至水体,影响陆地碳库稳定;陆地碳循环涵盖植被光合作用、呼吸作用及土壤碳分解,调控碳的固定、释放与输出;水体碳循环则涉及河流和湖泊中的碳转化和沉降等关键过程。

图2. WISE模型中的多过程耦合

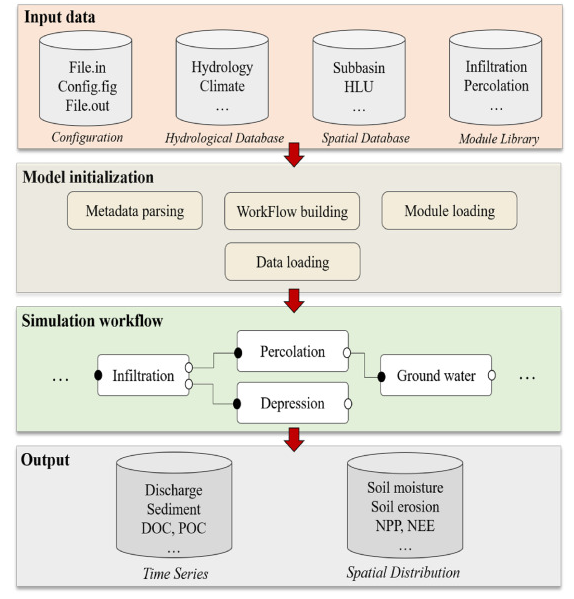

WISE模型是一个采用C++开发的模块化并行建模系统(图3),具备良好的扩展性与高效的计算性能。模型由主程序和模块库组成,各模块以动态链接库(DLL或.so文件)形式运行,遵循统一的标准接口和元数据协议,实现模块间的灵活耦合。用户可通过配置文件自由组合模块开展模拟,支持同一过程不同模拟方法切换与新模块的持续集成,具备良好的可拓展性和灵活性。

图3 WISE模型的实现流程

主要结果与讨论

选择德国Ammersee湖上游流域和瑞典Kallkälismyren湿地流域作为案例进行WISE模型模拟效果的验证。

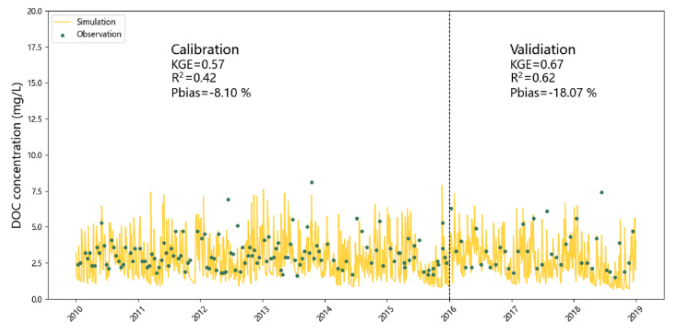

在德国Ammersee流域,WISE模型较好地重现了2010–2019年期间流域日尺度可溶性有机碳(DOC)浓度的变化,Kling–Gupta效率(KGE)值超过0.5,模拟偏差在20%以内(图4)。

图4 校准期(2010-2015年)与验证期(2016-2019年)湖泊流域日输入DOC浓度的观测(绿色圆点)与模拟结果对比

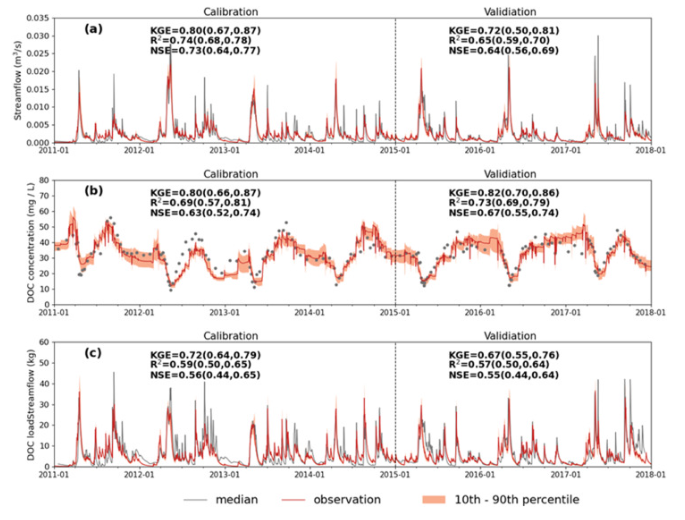

在瑞典Kallkälismyren流域,WISE模型准确模拟了该湿地流域的径流、DOC浓度和DOC通量,平均KGE超过0.7(图5)。敏感性试验进一步验证了湿地对碳通量的显著调控作用,强调了模拟中考虑湿地拦截机制的重要性。

图5 校准期(2011-2014年)与验证期(2015-2017年)湿地流域日尺度观测(灰色线)与模拟结果对比。(a)河道流量;(b)DOC浓度;(c)DOC通量

结论

本文介绍了新开发的流域碳循环模型WISE。WISE模型整合了水文过程、侵蚀过程以及陆地和水生碳循环。模型能够准确表达水文流动路径,包括蓄水体对水碳的拦截、湖泊对上游河道的拦蓄等。WISE模型具有灵活的模块化结构,易于扩展和适应各种研究需求。这些特点使该模型成为推进流域碳循环研究和管理的有力工具。

未来,WISE模型将扩展到全球不同规模的应用,为流域碳预算评估提供更全面的支持。为了实现这一目标,将进一步优化不同生态系统类型(如湿地、永久冻土)关键过程的表达,并在不同尺度上进行系统验证,提高模型的可移植性和可靠性。