近日,兰州大学泛第三极环境中心团队在地球科学领域期刊Communications earth & environment上发表题为“Cosmopolitan and endemic species jointly enhance the potential of producing algal blooms in Tibetan glaciers”的研究论文。该研究基于18S rRNA扩增子测序技术比较了青藏高原冰川与南极、北极和阿尔卑斯的雪藻群落,揭示了青藏高原冰川雪藻的物种组成和群落结构的独特性。研究发现能够造成红色藻华的广布种在青藏高原大部分冰川较少,主要受到雪深的影响。然而,能够造成金褐色藻华的Hydrurus sp.在青藏高原具有较高丰度,需要密切关注。兰州大学泛第三极环境中心2024级博士严德存和计慕侃教授为共同作者,刘勇勤教授为论文的通讯作者。

研究背景

雪藻是一类生长在冰川、冰盖、季节性或永久性积雪中的单细胞真核生物,是雪地生态系统中的重要初级生产者,维持异养微生物的生存。在低温、寡营养、强辐射的极端环境下,雪藻通过合成虾青素或其他胡萝卜素来抵御这些环境压力。当环境适宜时,藻类会在雪面大量生长使雪的颜色从白色变为红色、绿色或其他颜色,形成有色雪(即冰川藻华现象),导致冰川表面的反照率降低,进一步加速冰川消融。目前全球多个地区均发现了大面积的藻华现象,但在青藏高原内部区域则少有报道。因此,了解雪藻在全球的分布格局和环境驱动因素对于预测气候变化背景下雪藻对冰冻圈的影响至关重要。

样品采集与方法

研究团队于2018-2021年,采集了青藏高原13条冰川的雪样(26个样本)。北极雪样(4 个样本)采集自南格陵兰岛附近的气象站。南极雪样(18个样本)采集自南极半岛,阿尔卑斯(16 个样本)的数据来源于已发表的研究。本研究运用18S rRNA扩增子测序技术结合环境理化指标,分析了青藏高原冰川雪藻的物种组成和群落结构,并探究了青藏高原广布藻种的环境驱动因素。

主要结果与讨论

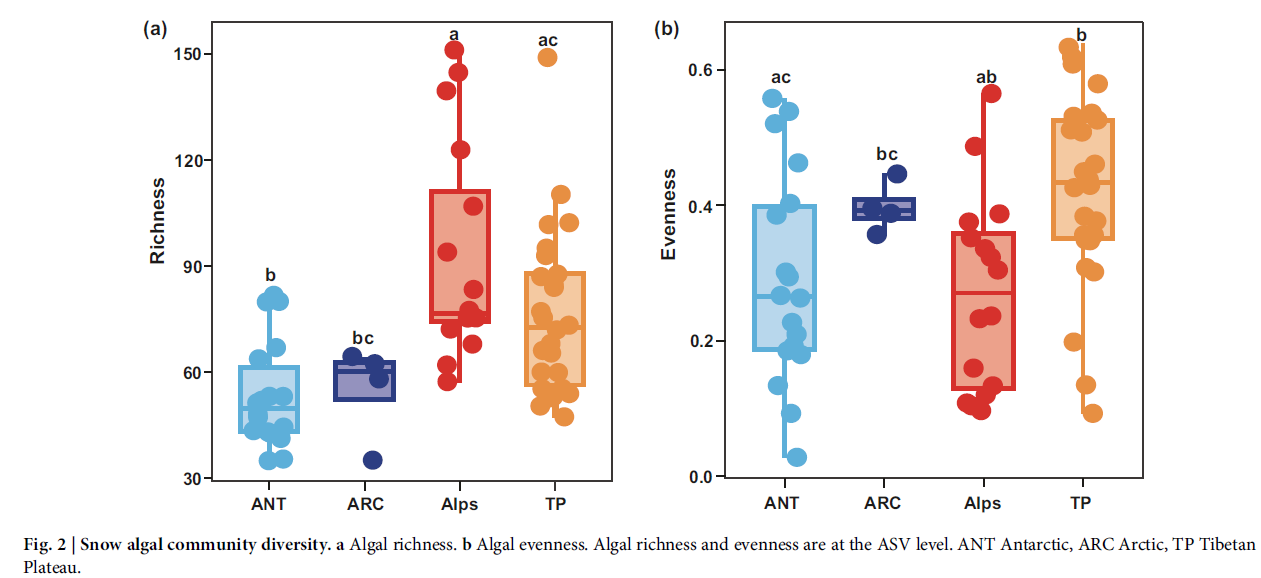

不同区域雪藻的多样性差异显著,青藏高原和阿尔卑斯雪藻的丰富度显著高于南极(Wilcox test, p < 0.001),青藏高原雪藻的均匀度也显著高于南极(Wilcox test, p < 0.001)(图1)。

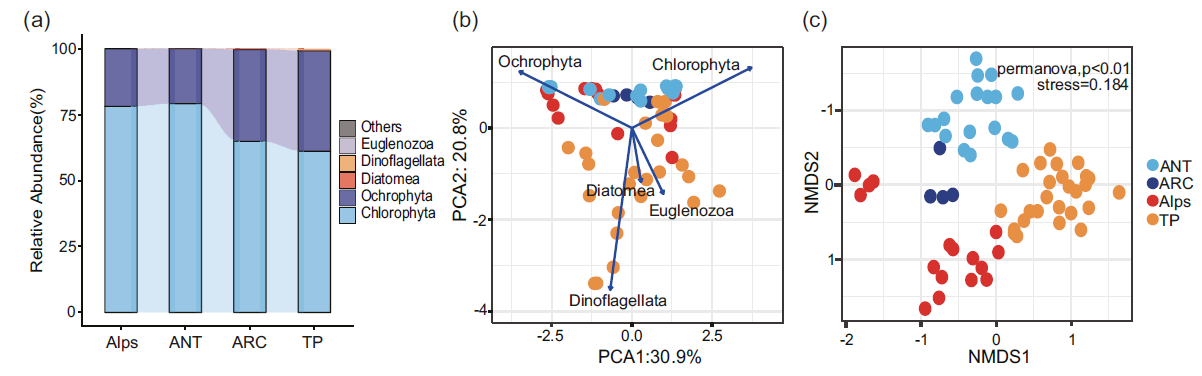

藻类群落均以Chlorophyta和Ochrophyta为主,青藏高原Chlorophyta的相对丰度低于其他地区,而Ochrophyta的相对丰度更高(图2)。在纲水平,Chlorophyceae在青藏高原的相对丰度显著低于南极和阿尔卑斯(Kruskal-Wallis test, p = 0.00137和0.00967),Chrysophyceae在青藏高原的相对丰度显著高于阿尔卑斯(Kruskal-Wallis test, p = 0.01205)。

图1 雪藻群落的多样性

图2 雪藻群落的物种组成和群落结构

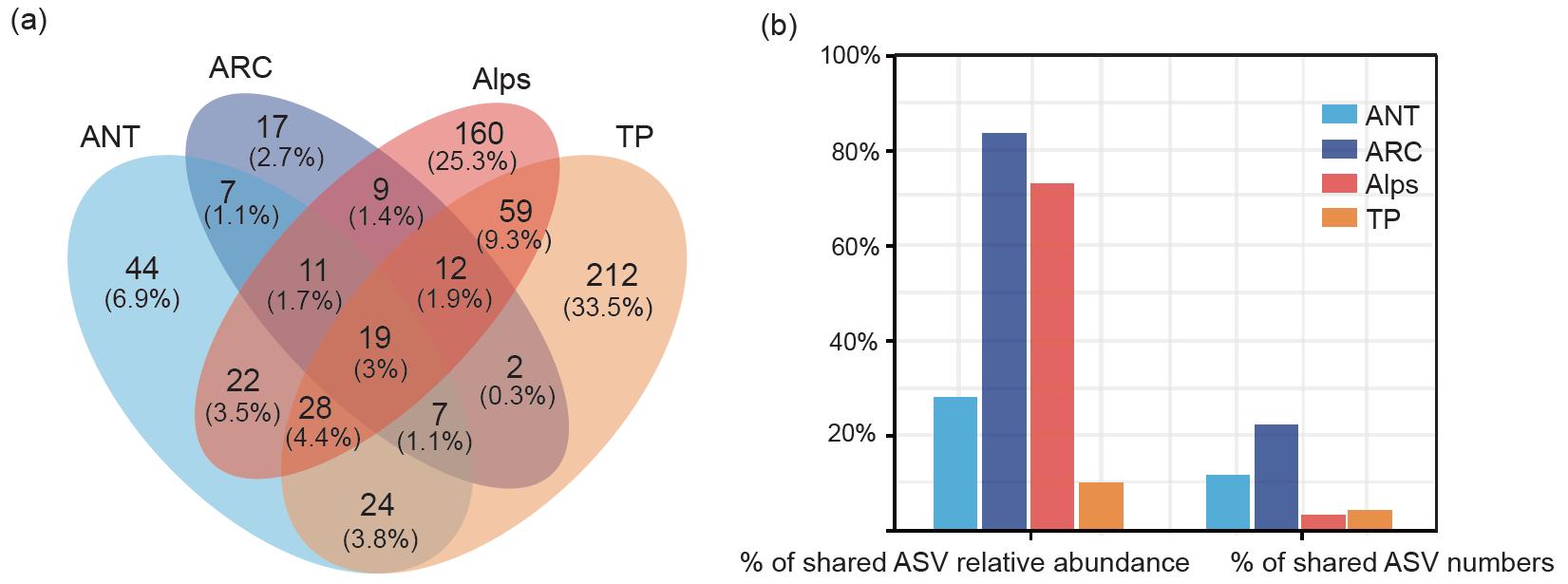

在所有样本中,共鉴定出 633 个藻类 ASV,其中只有 19 个 ASV是四个区域所共有的(图3a)。这19个共有ASV同时也是北极和阿尔卑斯样本中的优势藻类,其相对丰度分别占藻类群落的 91% 和 73%。而在南极和青藏高原样本中这19个ASV的相对丰度明显较低,约为30%和10%。此外,青藏高原和阿尔卑斯样品具有更多的独有ASV,分别占其ASV总数的34% 和 25%,但是北极和南极的独有ASV只占~3% 和~7%(图3b)。

图3 共有藻类ASV的数量和相对丰度

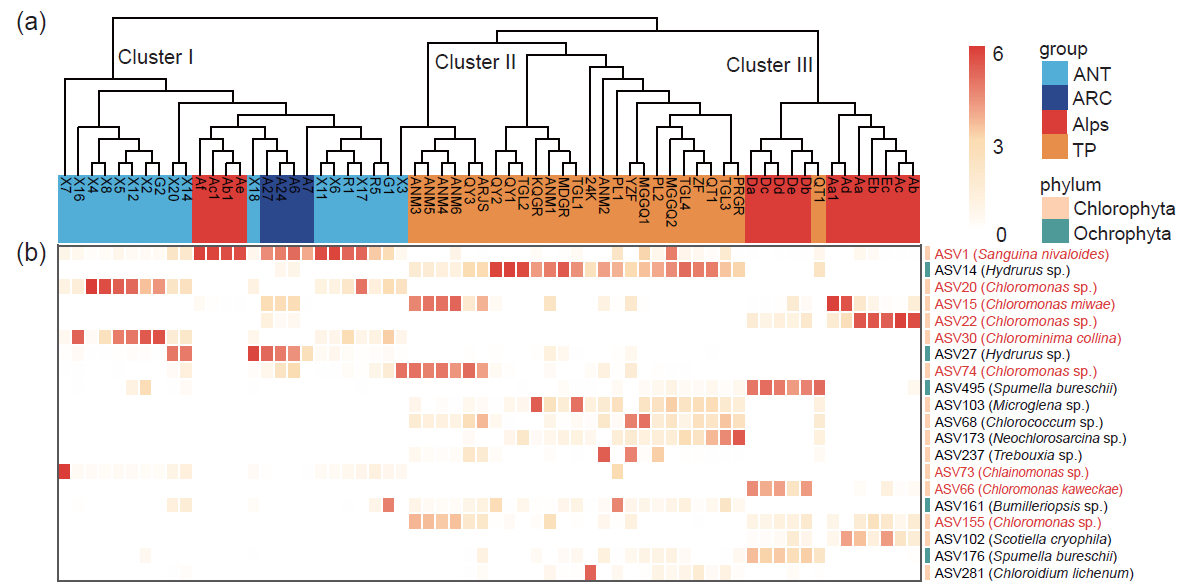

根据所有样本的平均相对丰度,确定了前 20 种最丰富的 ASVs,并给予其相对丰度差异形成三个样品类群(Cluster)(图4a)。Cluster I由大部分南极样品和所有北极样品及四个阿尔卑斯的样品组成。Cluster II由青藏高原的样品和一个南极样品组成,Cluster III由大部分阿尔卑斯的样品和一个青藏高原的样品组成。

通过与NCBI数据库比对对藻类进行了物种注释,发现三个类群样品的藻类组成存在差异(图4b)。Cluster I以能够造成红色雪的广布种为主,包括Sanguina nivaloides、Chloromonas sp.和Chlorominima collina。Cluster III也以广布种为主,包括Chloromonas miwae、Chloromonas muramotoi、Chloromonas kaweckae和Chloromonas sp.。相比之下,Cluster II以来自淡水或陆地的藻类为主。然而,在青藏高原冰川中也发现了能够造成藻华的广布种,包括ASV1、ASV73、ASV15、 ASV155和ASV74。这些藻类在10个样本的相对丰度超过10%,包括ANM(阿尼玛卿;5个)、QY(枪勇;1个)、MGGQ(木嘎岗琼;2个)、PL(帕隆;1个)和ARJS(阿尔金山;1个)。

图 4 不同区域的优势藻类物种

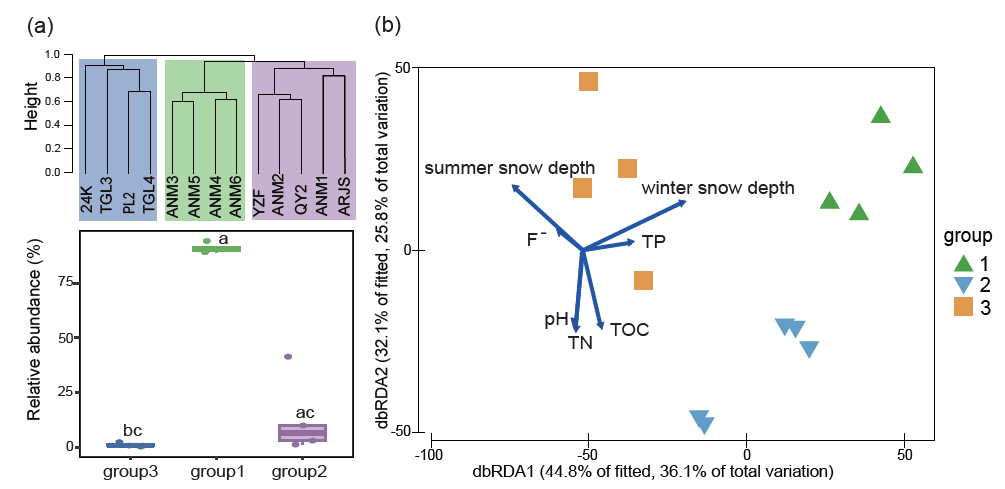

为了研究环境因素对青藏高原冰川广布藻种的影响,重点分析了ASV1 (Sanguina nivaloides)、ASV15 (Chloromonas miwae)、ASV73 (Chlainomonas sp.)、ASV74 (Chloromonas sp.) 和ASV155(Chloromonas muramotoi)。根据Bray-Curtis dissimilarity对样本进行了UPGMA 聚类分析,发现了三个不同的分组。其中第1组样品均来自ANM(阿尼玛卿),冰川广布藻种的相对丰度较高;相比之下,第 2 组和第 3 组中冰川广布藻种的相对丰度较低(图5a)。DistLM 分析的结果表明冬季和夏季积雪深度对冰川广布藻种的物种组成有显著影响,分别解释了 23.58% 和 23.74%的变化(图5b)。此外,冰川广布藻种的相对丰度与冬季积雪深度、夏季积雪深度、冬季温度及氯离子(Cl-)具有显著相关性。

图 5 影响青藏高原冰川广布藻种的环境因素

结论

本研究揭示了青藏高原 13 条冰川中微真核藻类的独特分布格局。发现青藏高原冰川表明的藻类多样性较高,以特有种为主。个别冰川广布种的存在表明青藏高原冰川具有发生藻华的潜力,但是受到了雪深和氯离子等营养物质的影响。此外,青藏高原冰川雪中广泛分布着Hydrurus sp.,凸显了金褐色藻华的发生潜力。由于金褐色雪与红色雪和绿色雪相比不易察觉,因此还需要进一步研究它们在气候变化下对冰川消融的影响。

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s43247-025-02528-2