2025年4月14日,中国科学院大学王艳芬教授应兰州大学泛第三极环境中心邀请,在观云楼907开展了题为“青藏高原草地变化与系统稳态转变表征”的专题讲座,讲座由刘军志教授主持,吸引了众多师生到场聆听。

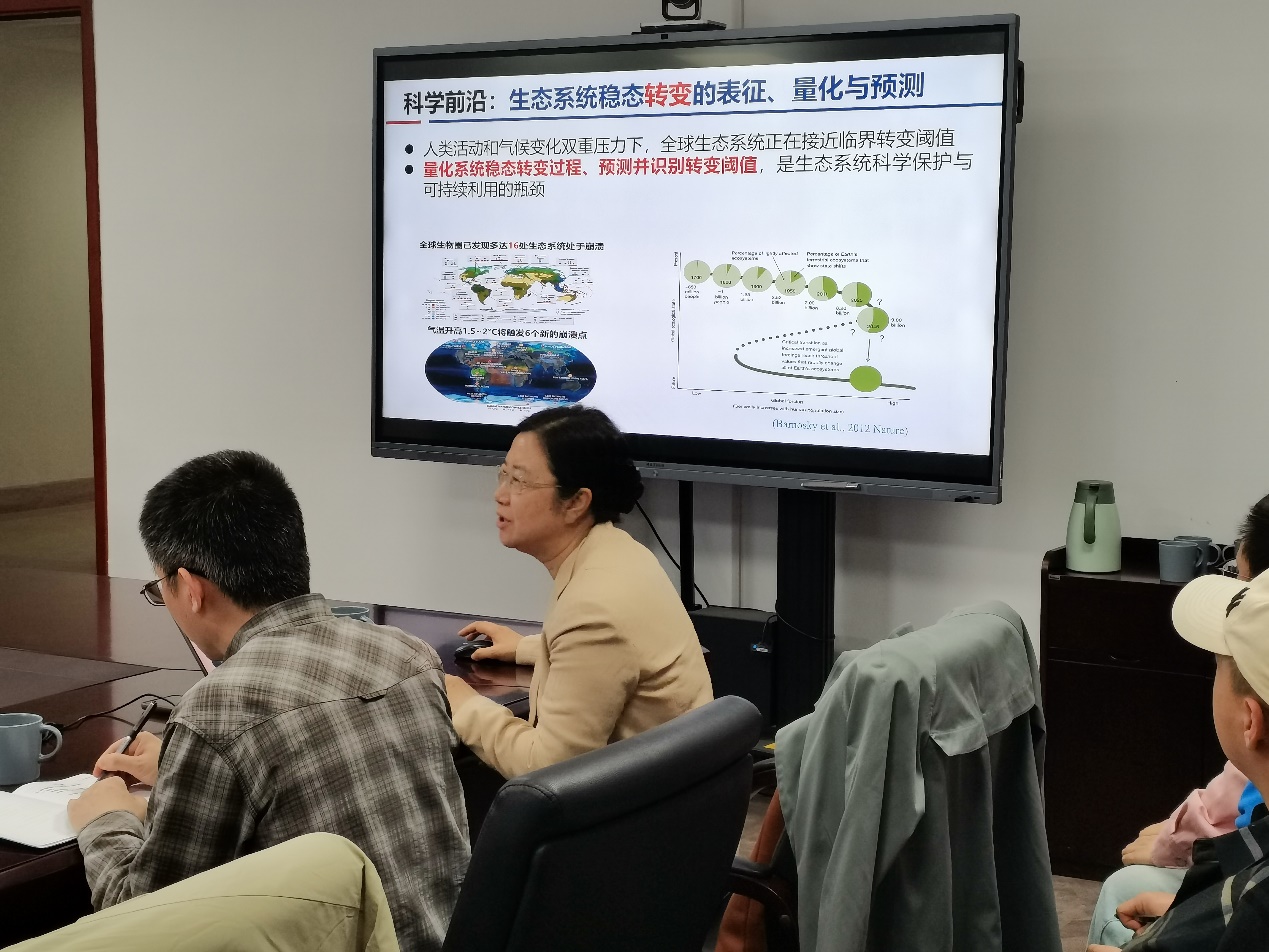

王艳芬教授首先从地球系统视角出发,强调了在气候变化与人类活动双重压力下,当前生态系统状态正经历剧烈变化,带来了生境退化、物种丧失和荒漠化等问题,对生态系统状态产生了不可逆的影响。王教授强调,深入理解生态系统稳态维持机制,量化系统稳态转变过程、预测并识别转变阈值对生态系统的科学保护与可持续利用至关重要。

然后,王艳芬教授团队以中国北方草地为研究对象,采用多尺度、多学科融合研究,从现象分析到机制理解、理论认识,探讨了土壤碳库的稳定性是由物理、化学及生物稳定性组成的系统稳定性决定。具体从区域、样地、样点多尺度阐明了植被地理格局与土壤碳库空间分异耦合机制的碳库形成;并通过构建涵盖不同海拔梯度的控制实验平台(如极端气候事件、放牧和增温),揭示了生物适应与互馈驱动的非线性过程是土壤碳库稳态维持机制的关键。此外,为提升草地土壤碳库稳定性可持续管理模式,王教授团队基于对土壤碳库稳态机制的深入理解,构建了理论模型,揭示了稳态转变的能量学本质,提出了以氮促碳的草地管理模式。

紧接着,针对当前青藏高原草地退化究竟由过牧主导还是气候主导的争议,王艳芬教授指出,这是控制试验增温效应强度与方向不一的不确定性引起。具体来说,王教授以解决“功能如何变化?为什么变化?”和“结构是否发生变化?谁在变”两个科学问题系统阐述了青藏高原高寒草地变化过程。在功能层面,王教授团队基于1980–2020年NDVI多源遥感数据的普遍时空异质性现象,依据气候分区对青藏高原进行植被地理分区,发现气候变化是青藏高原草地变化的主导因素,而控制试验增温效应的不确定性则与试验地所处气候分区有关。在结构方面,王教授团队利用生态学调查和遥感观测大数据,基于深度学习建立“植物-生境”关系,发现近40年来高寒草甸在高寒草地的面积占比从50%提升至69%,其中高山嵩草草甸和紫花针茅草原的优势度分别增强到同类型草地的60%以上,其主要驱动因子分别是人类活动和气候因子。

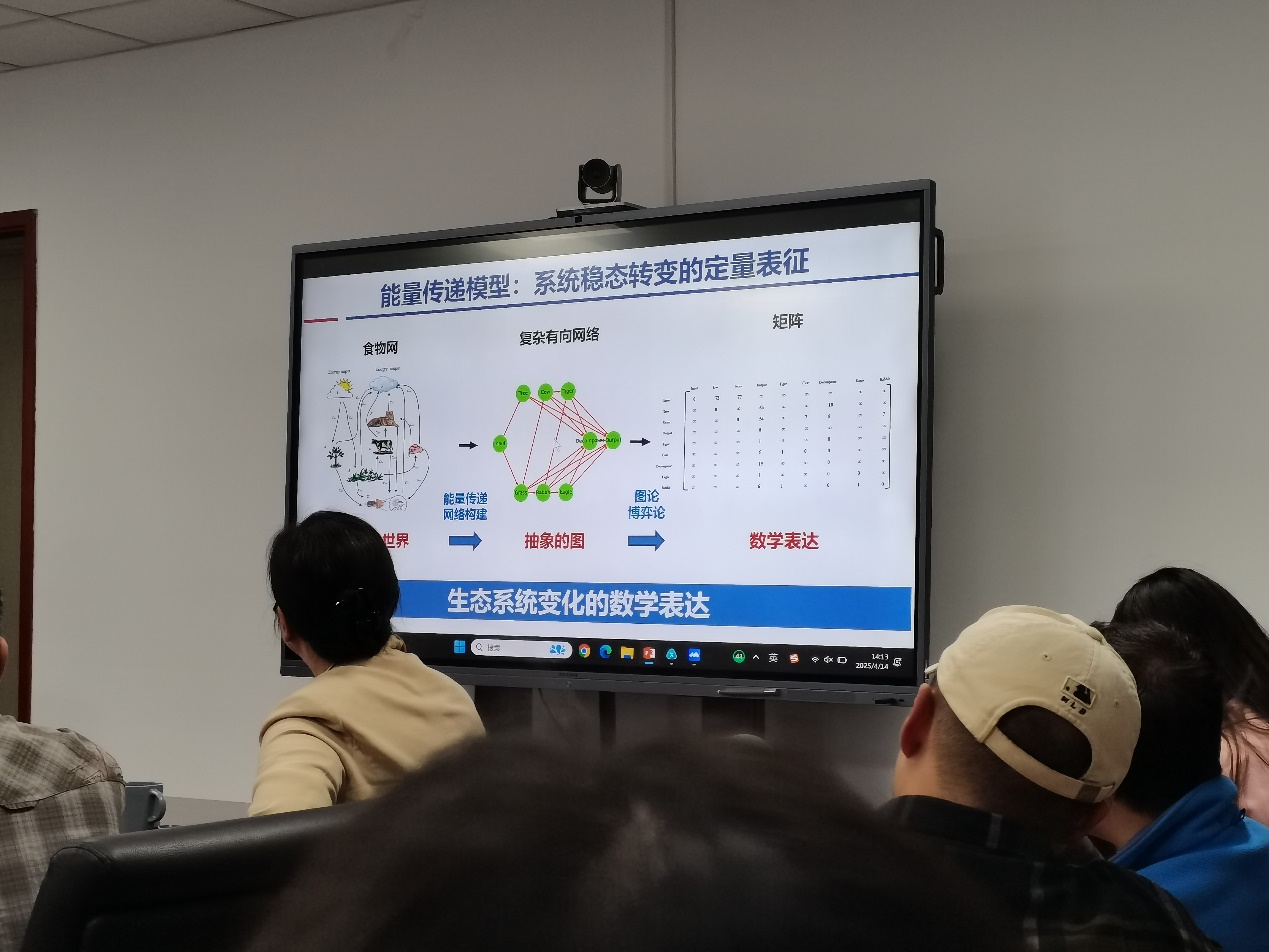

在讲座最后,王艳芬教授围绕“土壤碳输入数量与质量变化如何影响土壤碳库稳定性”展开介绍,指出土壤表层有机碳密度由植被碳输入与微生物周转决定。并基于生态系统能量流动的数学表达式,构建了能量传递模型以定量表征系统稳态的转变,同时应用于内蒙古草地生态系统临界转变、食物网能量分配等研究,均能成功模拟土壤碳库的稳定性或系统稳态转变过程。

在本次讲座中,王艳芬教授对青藏高原草地变化与系统稳态转变表征做了详尽的系统讲解,内容新颖丰富,深受师生们关注。并与参会师生就“不对称升温对植被变绿的影响”、“季节变化与物候变化关系”、“微生物碳利用效率与土壤固碳关系”等问题展开深入探讨,引发了参会人员的热烈讨论。